数运算是小学数学学科的关键能力,提高小学生数学的计算能力是课堂教学改的一项重要任务,直接影响了数学教学质量的提高。因此,数学课堂教学改革必须要把提高学生数学计算能力放在首位,教师要干方百计地提高学生的数学计算能力。那么,如何上好算课及如何提高学生的计算能力呢?近日,新桥二小全体数学教师就这一课题开展主题教研活动。

课前两位老师潜心研究教学,积极备课,精心设计教学过程,认真探索和完善课程内容,充分利用多种教学方法激发学生学习兴趣,为我们呈现了一堂堂异彩纷呈的课。

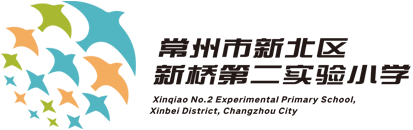

第一节课是由严雯华老师执教的三年级《两、三位数除以一位数》。本节课的重难点是理解算理、掌握算法。算理是算法的依据,但算理的抽象性又导致学生理解上的困难,因此教学中严老师利用摆小棒将抽象的算理直观化,再围绕摆小棒的过程,结合口算的算式,让学生进一步理解每一步计算的算理,突出教学重点,使算理有效地支撑算法。在操作的过程中让学生感受算法,为探究竖式计算的方法打下基础。

第二节课是由罗丽老师执教的四年级《不含括号的三步混合运算》。本节课的重点是让学生理解运算顺序,会根据顺序正确地计算,但更重要的是让学生体会运算顺序的合理性。所以要鼓励学生列综合算式,尝试计算,体会运算顺序,检验结果。在学习的过程中,学生充分感受到所列综合算式的运算顺序和数量关系是对应的,得出这样的综合算式是合理的,也为列综合算式解决问题积累了一定的经验。

课后,孙主任对两位老师的课堂做出了评价。首先孙主任肯定了两位新老师对于数学结构化教学掌握到位,内容前后勾连,对于运算课都做到了聚类分析算理。同时也指出作为新教师要大胆开放课堂,把课堂重心下移,让学生做课堂的主人。孙主任还提出作为教师,要有捕捉、利用资源的能力,将有价值的资源高效呈现出来。

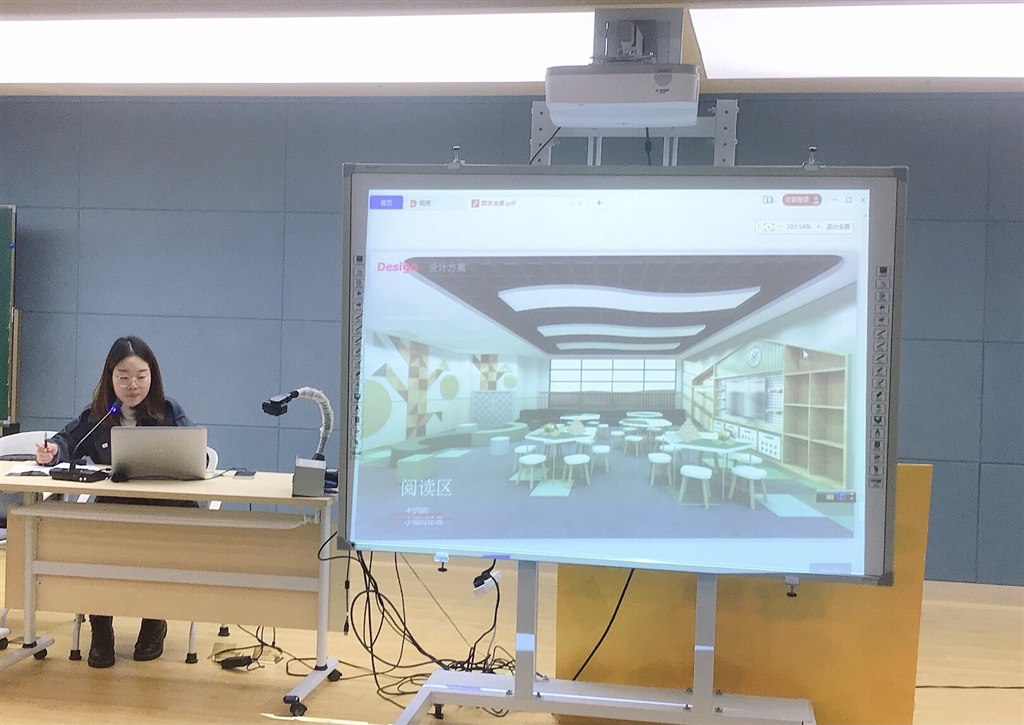

在教研活动结束后,徐艺老师就数学文化长廊的建设进行汇报。初步确定数学文化长廊由南到北分为数学史、数学实验(操作区)、数的发展、、数学应用、数学的声音(小报、小论文)这五部分。数学文化长廊融入教学日常、趣味知识及学生作品等内容。每一个元素都是从数学这个大主题中汲取的灵感,从多个层面向二小师生展示数学学科独特的魅力。

文化长廊的实践区分为七巧板小组讨论区(开放课堂)和操作体验(阅读、绘本)两部分。通过学生的动手操作激发学习兴趣,只有让学生热爱数学,才能使他们在学习过程中充分发挥自己的内在潜能。当二小师生走进这趟数学文化之旅时,他们将收获满满的知识与能量。

数学是人类智慧的结晶,数学的魅力是流淌在历史河床上的涓涓细流。春华秋实,文化飘香。希望通过数学文化长廊的建设,让这颗爱数学、学数学的种子在孩子们心中生根发芽,直至长成参天大树。打造数学文化长廊,打造非正式学习空间,让正式与非正式学习空间有效融合,从而真正改革数学学习,一所面向未来的学校,看得见!

(撰稿:蔡秋秋 拍摄:蔡秋秋 审核:孙伟琴)