初秋悄然至,教研意正浓。为进一步提高数学老师的教研水平,促进教师的专业发展,2023年10月26日下午,新桥第二实验小学数学组齐聚数学港开展了“数运算专题微课研磨系列”教研活动。本次活动由数学学科责任人印丽华老师主持,本着“相互学习,相互促进”的教学理念,全体数学教师和孙伟琴主任全程参与此次活动。

微课展示

王欢欢老师试讲《不含括号的三步混合运算》。课前先回忆了三年级两步计算式题的运算顺序,然后出示例题,通过理解题意和分析数量关系列出合理的综合算式,预设学生通过整理得出12×3+15×4并进行计算;通过资源对比得出三步计算式题中,两头是乘法,中间是加法,可以同时先算两头,再算中间。在“李老师买棋”和“48○6○4○2”的练习题中,旨在引导学生得出“三步计算式题中,两头是高级运算,中间是低级运算,可以同时先算两头,再算中间”的规律。

叶莞茹老师试讲《含有小括号的三步混合运算》。叶老师先带着学生回忆了已学的运算顺序,通过例题“300-(120+25×4)”得到括号里面既有乘除又有加减,也应该先算乘除法,再算加减法,通过学生资源分析在计算含有小括号的三步计算时的注意点,之后与“(300-120+25)×4”对比得到括号位置不同,运算顺序也不同,再通过比较得到无效括号不需要添加,在练习中培养学生的计算习惯,最后对下一节课的中括号进行了延伸。

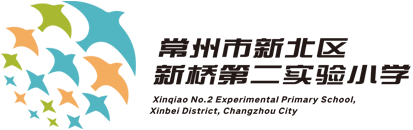

王汀老师试讲的《认识平均分》。王老师基于儿童立场,将小朋友帮助孙大圣的情境贯穿全课,用活动的形式让学生自主构建对平均分的概念。过程中关注分的工具、分的方法、分的结果的获得,形成用“分一分、圈一圈、数一数”的路径解决实际问题。课尾王老师还让学生尝试用算式表达平均分,在有层次地分析资源过程中,让学生初步感知除法与乘法是逆运算关系,除法是(相同减数)连减的简便运算这样的关系,使得这节课更注重对“除法”本质内涵的挖掘,数学味厚重。

周源园老师试讲《5以内的加法》。周老师由课本情景图引入,让学生寻找其中蕴含的数学信息,初步体会把两个数合起来用加法计算;通过学生之间的交流,使其加深对加法意义的理解。学生从说三句话到理解加法算式的含义中感受加法和数的分与合之间的联系,在提出问题、解决问题的过程中感受数学与生活的联系。

集体评课

陆佰霖老师:针对周老师的课提了2点建议。

1.在情境中感悟加法含义。

对低年级学生,《数学课程标准》强调让学生在生动有趣的情境中,引导学生数一数有几个小朋友在干什么。当学生能看着图说出图的意思后,帮助学生用数学语言来表达:原来有3个小朋友在浇花,又来了2个小朋友,现在一共有5个小朋友。在老师的指导下,从日常生活中发现并提出简单的数学问题。

2.在游戏中拓展、深化。

游戏是学生最乐于接受的形式,也是吸引学生积极参与数学活动的一种有效手段。周老师设计了算一算、画一画、说一说和送信等多种形式的练习活动,既注重实效,又对练习的层次作了科学的安排,能让学生获得成功的体验,更加激发学生学习数学的兴趣。

姜玲玲老师:

王汀老师的《认识平均分》这节课思路清晰,环节紧凑。开始导入环节,让小朋友帮忙分桃,不限定分给几人,而是放下去,让学生理解平均分不仅是分成两份,这里比较开放。练习中金箍棒圈一圈,王老师给了示范,圈两个,限制了孩子的思维,这里可以放下去,会发现更多不同资源。另外在练习部分可以再多一些练习,联系生活,让孩子来说一说生活中的平均分。

孙晓薇老师:

针对王欢欢老师的课提出以下建议:1.语言组织结构化

语言的组织要有结构,注意对于一些课型有特定的话术。同时注意表达的科学性和简洁性。

2.问题提出开放化

要有开放的大问题,比如在王老师那节课中不要固定学生思维,应让学生去经历用算式表达的过程,可以是分步算式,也可以是综合算式。

3.作业设计递进化

作业的设计要用心,不要求多,要求精,在思维水平上要递进

最后印丽华老师对全体数学老师提出以下寄语:

提升自身学习力:明方向,定目标,规划自己的教学生涯跟师傅;找同伴,寻自己教学的引路人;勤输入,恒输出,提升自己的教学水平。

百尺竿头思更进,策马扬鞭自奋蹄。相信在此次教研活动中,每一位老师都有自己的收获与思考,同时也为我们的教学工作积蓄前行的力量,在今后教学教研的路上,我们卓励奋进!